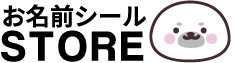

認知症の徘徊対策にはお名前シール

徘徊対策シール50枚セット

「剥がれない・消えない・肌触りが良い」の3拍子そろった、お名前シールSTOREの「認知症徘徊対策布シール」は、敏感なお肌にも優しく、繰り返し洗濯しても剥がれません。

家庭用のアイロンで簡単取り付けできます。

もしものための「お名前習慣」をお名前シールSTOREの「認知症徘徊対策布シール」で始めましょう!

「親が徘徊をするようになったときの対応はどうしたらいい?」

「徘徊の予防策が知りたい」

このように考えている人もいらっしゃるのではないでしょうか。

徘徊は認知症の症状のひとつとして出る人がいて、命にもかかわる危険な症状のひとつです。

そんな徘徊の症状が身内に出てしまったらどのような点に注意して、どのように支えるべきか、知識として知っておくだけでも役に立ちます。

この記事では、高齢者の認知症による徘徊の原因や対策を詳しく解説していきます。

目次

徘徊とは?

まずは「徘徊」とは何なのか、正しい知識を身に付けましょう。

徘徊とは、目的もなく歩き回る行為を指し、徒歩での移動・車いすでの移動・ベッドや床を這うといった行動を指します。

認知症の周辺症状の1つとして起こる方がいます。

認知症の中でも、前頭側頭型認知症の場合は同じ行動を繰り返すという病気の特徴があり、目的もなく同じところを行き来するといった行動が徘徊に繋がる可能性もあります。

また、レビー小体型認知症の場合は、幻視と呼ばれる症状から逃れるためにその場を異動することで徘徊とみなされることがあります。

徘徊の原因

徘徊は認知症の中核症状の影響や、不安な気持ちやストレスがきっかけとなり起こる可能性があります。

中核症状の影響としては以下のようなものがあります。

・記憶障害

目的をもって外出したつもりでも、直近のことを覚えられないため何をしに来たのか思い出せず徘徊に繋がってしまうことがあります。

・見当識障害

自分が今いる場所がわからなくなり、あちこち歩き回ることがあります。

自宅という認識がなく自宅にいながらも帰ろうとすることで、徘徊に繋がる可能性や、昔住んでた家を思い出し帰ろうとすることもあります。

不安な気持ちの表れから徘徊に繋がっています。

・判断力の低下

判断力の低下によって道に迷っても人に聞くことが出来なかったり、正しい判断をすることが難しい状況にあり、徘徊に繋がっている可能性があります。

徘徊の危険性

徘徊は「高齢者が散歩している」「きっと近くで保護されるだろう」というものではなく、命の危険を伴います。

自宅を出てしまった高齢者は、家から離れたところで見つかることもあります。

事故にあったり、熱中症や怪我をする可能性も高いです。

行方不明になってから5日以上が経過すると、生存率は0に近くなるとも言われているのです。

徘徊に至る背景

徘徊の背景には、さまざまな理由があります。認知症による徘徊は、見ている人からするとちょっと不思議な行動に見えますが、実はその背後には本人なりの理由があるのです。

例えば、昔住んでいた家に戻りたいと思っているかもしれないし、道に迷ってしまって、目的を忘れてしまって、ただ歩き続けることもああります。そんな時は、周りがその人の気持ちを理解することが大切です。

認知症による徘徊が生じる一般的な背景には、次のような理由が挙げられます。

身体的な違和感

まず、身体的な違和感が引き金となることがあります。たとえば、「おなかが痛いからトイレに行きたい」「お腹がすいたから食べ物を探そう」といった理由で、排泄や飢え、喉の渇きから徘徊を始めるケースがあります。これには、日々の健康状態を注意深く観察し、排泄や食事に十分な配慮をすることで落ち着くことがあるでしょう。

過去の習慣の再現

次に、過去の習慣を再現しようとする状況が考えられます。たとえば、「出勤時間になったから会社に行く」「夕方になったから子供のお迎えに行く」といった場合です。本人は自分が普段通りの生活を送っていると思っているため、「もう定年退職しているでしょう?」などの否定的な言葉は逆効果です。その代わりに、「今日はお休みだよ」「お子さんのお迎えはまだ早いよ」といった言葉で落ち着かせることが大切です。

不安やストレス、不満

また、不安やストレス、不満から徘徊することもあります。認知症の進行によりできなくなることが増えると、自信を失うこともあります。介護者の対応や環境の変化による不満や不信も、徘徊の原因となることがあります。このような場合は、認知症による認知機能の低下とストレスが重なることが考えられますので、本人の負担がないかどうかを注意深く見守ることが必要です。

記憶障害

また、記憶障害による徘徊もあります。家族や持ち物を見分けられなくなったり、置き場所を忘れてしまうことが原因となります。さらに、慣れた場所でも迷子になったり、行動が混乱してしまったりするケースもあります。

前頭側頭型認知症の症状

前頭側頭型認知症の場合は、同じ行動を繰り返すことが特徴です。これに加えて、衝動性が高まって徘徊につながることもあります。

以上が徘徊の主な理由ですが、徘徊が継続すると重大な事故につながる可能性があるため、困ったときは医師に相談しましょう。

徘徊の基本的な対応

両親に徘徊が見られたときの基本的な対応を解説します。

怒らない・注意しない

まず徘徊の対応で重要になるのが「怒らない」「注意しない」です。

両親への対応となると、より難しいことではありますが、徘徊の対応の基本になります。

認知症を患う方は、怒られた内容はすぐに忘れてしまっても、怒られたときに感じた嫌な思いや恐怖といった感情は残ると言われています。

こうした思いから、「ここにいてはいけない」「ここにいることは怖い」という思いを抱いてしまい、居心地のいい場所を求めて徘徊がエスカレートしてしまう可能性があります。

理由を聞く

なぜ徘徊をするのか、理由を聞いてみましょう。

・トイレを探していた

・何か物を探していた

・ここは自分の家ではないから帰ろうとした

・何をしているのかわからなくなってしまった

このように、実は徘徊をする背景には色々な理由が隠れている可能性があります。

本人の主張や思いをまずは聞いてみてください。

解決の糸口になることが見つかる可能性もあります。

気をそらす

徘徊している最中や、徘徊しそうなときは、無理に止めるのではなく気をそらさせるようにしましょう。

「お茶を飲んでからにしませんか?」「トイレを済ませておきましょうか」というように、何か他のことに気が向けばどこに行こうとしていたのか、徘徊の目的を忘れることもあります。

抑制しない

拘束するなどして徘徊を強制的に止めようとすると、本人が感情的になったり、逃げ出そうとしたりすることがあり、かえって逆効果です。

まずは、本人の安全を最優先に考えましょう。その上で、介護者が付き添う環境の中で、本人が自由に動けるようにすると、本人も安心して落ち着くことができ、徘徊が緩和されることもあります。

徘徊の予防策

命の危険もある徘徊は、予防することで命を守ることにも繋がります。

この見出しでは、徘徊の予防策を紹介します。

見守りをしつつ歩かせる

見守りながら一緒に歩ける状況であれば、一緒に歩くのも予防に繋がります。

歩きながら理由を聞くことも出来ます。

本人がやりたいことを止めずにさせることで気持ちが落ち着いてくるでしょう。

介護サービスを活用する

付きっきりの介護となれば、介護をする家族にもかなりの負担がかかります。

介護サービスをうまく活用して、介護者も離れられる時間を持つことは大切です。

デイサービスやショートステイなどを上手く活用することで、施設でのレクや他の人との交流で病気の進行を抑えられたり、安全な環境で散歩することが出来れば体力も使うことになり、自宅で落ち着いて過ごせる場合もあります。

外出出来ないように工夫する

・開けられない位置に鍵をつける

・センサーを設置する

・荷物で封鎖する

というように、外出出来ない工夫をすることも重要です。

しかし、1ヵ所だけに対策をしても窓や他の出入り口から出ていってしまう可能性もあるため、注意が必要です。

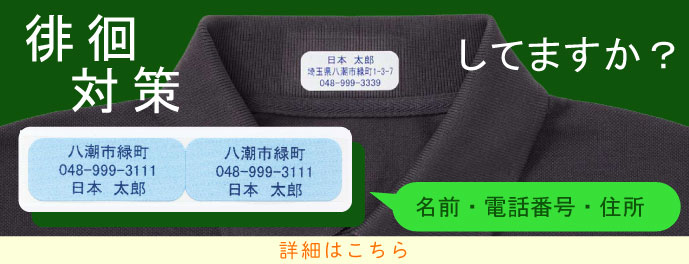

持ち物に名札をつける

洋服や靴の内側などに、名前と連絡先を記入した名札を付けておくと、もし徘徊をしてどこかで保護されたときに見つかる可能も高くなります。

いつもと違うものがついていることが気になる人もいるので、目立たないところに貼ったりするのがおすすめです。

お名前シールSTOREのお名前シールなら肌に触れてもチクチクしない生地を使っているので洋服や肌着の内側に貼り付けるのに最適です。名前と一緒に電話番号や住所を印字できるので名前シールをいつもの衣類に貼っていれば徘徊対策になります。

近所や交番に状況を共有する

徘徊はご家庭で出来る対策を取ることも重要ですが、地域との連携も大切です。

・事前に管轄の警察署に状況を知らせておく

・ご近所など地域とのお付き合いを日ごろからとっておく

・立ち寄る可能性のある場所や駅などを把握しておく

こうした対応を予め取ることが出来ます。

事前に想定しておけば、もし1人で歩いているときにも周囲が気にかけてくれる可能性が高くなります。

徘徊で行方不明になったら

実際にご本人が行方不明になると、認知症に関する家族の「恥」の感情が、捜索の妨げになることがあります。

ご家族は、認知症の方がいることを近所に知られたくないという気持ちから、自力で捜索を行うことがあります。しかし、実際には、認知症の方の行方不明は珍しいことではなく、地域社会との協力が当然のこととされる時代です。たくさんの人々が協力することが期待されていますので、心おきなくその協力を仰ぎましょう。

徘徊が起きて行方不明になってしまった場合、以下の対処を速やかに行うことが重要です。

警察に連絡する

まず第一に、躊躇せずに警察に連絡しましょう。迅速に行動することが不可欠です。どんな些細な理由であっても、家族の問題や他人に迷惑をかけることを気にせず、速やかに警察に通報しましょう。時間が経つにつれて、徘徊している方は遠くに移動してしまう可能性があるためです。早めの連絡が捜索範囲を狭め、発見の可能性を高めます。

近隣に協力を仰ぐ

次に、近隣住民にも協力を仰ぎましょう。一人または家族だけで捜索するのではなく、近隣住民にも協力を要請します。本人が立ち寄りそうな場所やルートを把握し、協力者と共に捜索を行います。

見守りSOSネットワークを活用する

さらに、「徘徊・見守りSOSネットワーク」を活用することも有効です。地域のケアマネージャーや地域包括支援センター、介護事業所などにも連絡し、専門家からのアドバイスやサポートを受けながら、迅速に捜索を行います。徘徊の事前対策として、このようなネットワークの活用も考えておくと良いでしょう。

認知症を抱える高齢者が行方不明になると、そのままでは命の危険もあり、大きなリスクが伴います。しかし、どれだけ注意していても、行方不明になる可能性はゼロではありません。

ご家族が徘徊対策に一生懸命になりすぎて、共倒れや虐待などの問題が起こることは避けなければなりません。このような場合、周囲を巻き込んで、ここで述べたような手段を検討してみましょう。

現代では一般の人々にも徐々に認知症への理解が広がっています。専門職や地域の方々の支援を受けながら、それでも対応が難しい場合は施設入居を検討することも選択肢の一つです。これにより、ご本人とご家族が心安らかになれるように対応していきましょう。

正しい知識を身に付けることが重要

身近な家族に徘徊の症状がみられると、強い口調で注意してしまったり、イライラしたりすることもあるでしょう。

徘徊の対応で重要なのは、本人の気持ちをしっかり聞く体制を整えることです。

そして介護者がリフレッシュする時間を作ることも重要で、介護サービスを活用したり、周囲と協力して対応することが大切です。

認知症の徘徊対策にはお名前シール

徘徊対策シール50枚セット

「剥がれない・消えない・肌触りが良い」の3拍子そろった、お名前シールSTOREの「認知症徘徊対策布シール」は、敏感なお肌にも優しく、繰り返し洗濯しても剥がれません。

家庭用のアイロンで簡単取り付けできます。

もしものための「お名前習慣」をお名前シールSTOREの「認知症徘徊対策布シール」で始めましょう!